Vor 25 Jahren hat die UNESCO Ibiza zum Welterbe kultureller und biologischer Vielfalt erklärt. Gründe sind das historische Erbe Dalt Vila, die Nekropolis Puig de Molins, die phönizische Ausgrabung Sa Caleta und die Posidonia-Seegraswiesen zwischen Ibiza und Formentera. Wie es um diese uralten und überaus nützlichen Pflanzen steht, darüber berichtet Clementine Kügler in unserem Report.

Im Naturpark der Salinen befinden sich in der Meerenge Es Freus zwischen den Pityusen Neptungras-Pflanzen von acht Kilometern Länge. Sie gehören zum Welterbe der Menschheit, weil sie die im westlichen Mittelmeer am besten erhaltenen Wiesen bilden. Wie lange noch? Das fragen sich Naturschützer, Wissenschaftler, internationale Stiftungen und besorgte Insel-Liebhaber. Denn die Pflanzen wachsen extrem langsam und leiden unter der zunehmenden Belastung durch Klimawandel und menschlichen Druck.

Uralte Pflanzen

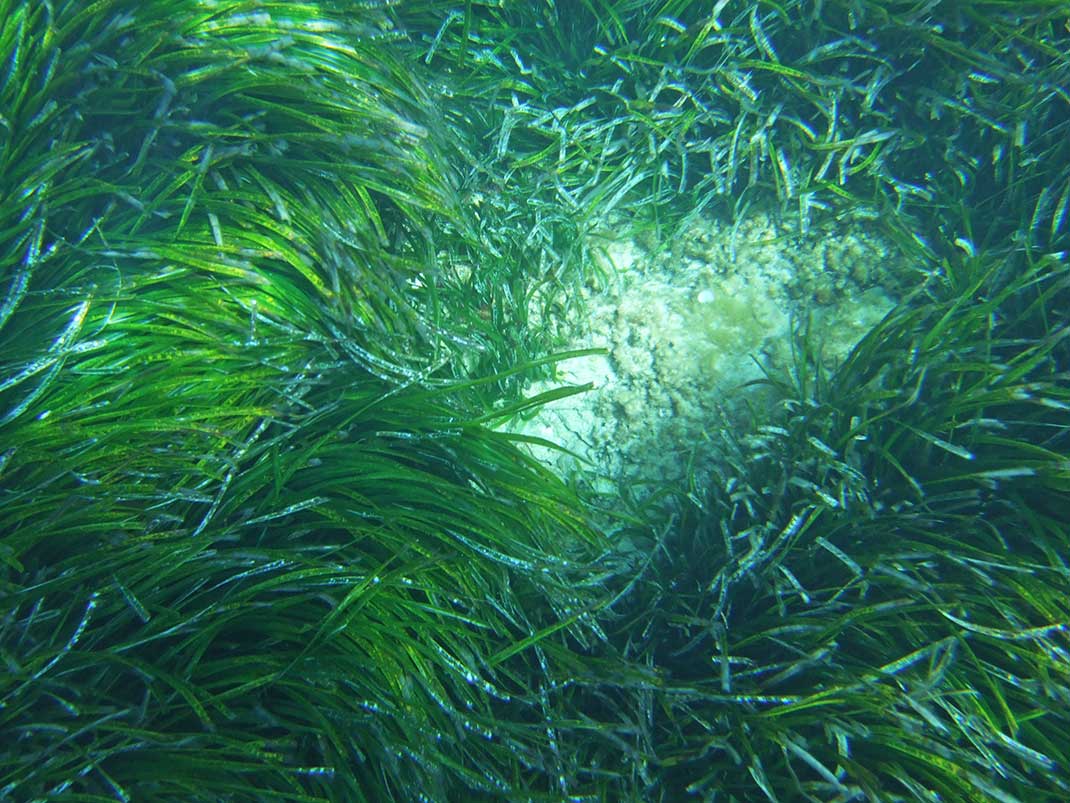

Obwohl die Ibizencos die abgestorbenen Blätter am Strand als „alges“ bezeichnen, sind es keine Algen, sondern Pflanzen mit Wurzeln, Blüten, Stängeln und Früchten, den sogenannten Meeroliven. Mit knapp 100.000 Jahren gehören sie zu den ältesten Pflanzen der Welt. Und sie erfüllen zahlreiche lebenswichtige Aufgaben.

Sie reichern das Wasser mit Sauerstoff an, sind Lebensraum für unzählige Meeresbewohner und speichern doppelt so viel CO₂ wie vergleichbar große Flächen tropischen Regenwalds. Sie filtern das glasklare Wasser und sorgen für den feinen weißen Sand, der die Strände Ibizas und Formenteras so karibisch wirken lässt.

Im Oktober sterben die alten Blätter ab und sammeln sich an den Stränden in dicken Schichten. Die Ablagerungen schützen die Küste vor Erosion, weil sich die Wellen wie an einem Deich brechen und der Sand bei den Herbststürmen nicht ins Meer gezogen wird.

Aber sie entwickeln beim Vermodern einen starken Geruch. Deshalb werden die braunen Pflanzenreste vom Tourismussektor seit Jahrzehnten als unansehnliche Störenfriede empfunden, die verschwinden müssen, bevor die Urlauber den weißen Sand und das türkisblaue Meer aufsuchen. Dass beide Farben aber gerade dem Neptungras zu verdanken sind, dringt viel zu langsam in das Bewusstsein.

Naturstrände schützen die Küste

Die Insel- und Gemeinderegierungen suchen nach nachhaltigen Lösungen. Manche Rathäuser räumen die Posidonia-Haufen im Frühjahr ab, lagern sie und verteilen sie im Herbst wieder. Aber das nützt nichts, wenn wie 2023 im August der erste Sturm tobt. Das Meer holt sich dann den Sand in Migjorn oder den Salinen, wie wir gesehen haben. Auf Mallorca wird der Strand Es Trenc seit 1956 beobachtet. Er ist ein karibischer, gut besuchter Traumstrand, ist aber inzwischen über 13 Meter Richtung Dünen zurückgegangen, weil die Posidonia abgefahren wird, statt den Sand zu schützen.

Formentera versucht, die Urlauber an Naturstrände zu gewöhnen. Muss das Seegras dennoch weg, können es Landwirte als Dünger und Bauunternehmen als Dämmmaterial nutzen. Dazu dient es seit Urzeiten. Es ist schlecht brennbar und isoliert in dicken Schichten die Dächer vor Wärme und Kälte.

Pilotprojekt zur Anpflanzung

Jorge Terrados Muñoz ist Wissenschaftler am spanischen Forschungsrat (CSIC) und kennt die Wiesen auf dem Meeresgrund Ibizas. Der Zustand sei ziemlich gut, ausgenommen spezielle Punkte, wo ankernde Boote Schaden anrichten, sagt er. Er hat für die Stiftung Blue Life (Ibiza Sostenible) und Formenteras Verein Vellmarí in einem Pilotprojekt Posidonia gezüchtet und angepflanzt, ein langsamer Prozess, für den er im Herbst einen Preis erhalten hat.

Computerberechnungen haben ergeben, dass das Züchten einer Wiese unter optimalen oder guten Bedingungen im Meer 200 bis 300 Jahre bräuchte. Aber immerhin ist es möglich. Einfacher und billiger sei es allerdings, die bestehenden Wiesen zu pflegen, sprich zu schützen, erklärt Terrados.

Strömung verteilt Früchte

Und das bezieht sich auf die gesamten Bestände der Balearen und der spanischen Küste. Die Seegraswiesen im Süden und Osten Mallorcas, im Süden und Südosten Ibizas und im Süden Menorcas sind gewissermaßen verbunden, weil ihre Früchte durch Strömungen von der einen zur anderen Wiese treiben.

Der Meeresbiologe Carlos Duarte von der Universität Rey Abdullah in Saudi-Arabien hat für die Vereinten Nationen den Bericht Blue Carbon vorgelegt und plädiert ebenfalls vehement für die Pflege und Wiederherstellung der Natur, auch der Ozeane: „Ein Hektar Posidonia bindet so viel CO₂ wie zehn Hektar Amazonas-Urwald. In den Wiesen ist in elf Metern Tiefe CO₂ von vor 10.000 Jahren gespeichert. Und das wird nicht bei Bränden freigesetzt, so wie es mit den Wäldern auf der Erde geschieht. Die vierte industrielle Revolution muss die Wiederherstellung der Natur sein.“, erklärte er auf einer Tagung in der Universität in Palma de Mallorca.

Erwärmung durch Klimawandel schadet

Für die sensiblen Seegras-Wiesen ist die Erwärmung des Meeres aufgrund des beschleunigten Klima-Wandels eine große Herausforderung. Wassertemperaturen von zehn bis maximal 22 Grad Celsius sind ideal, was darüber oder darunter liegt, stresst die Pflanzen, die nur wenige Zentimeter im Jahr wachsen. Die Wassertemperatur in den vergangenen Sommern lag oft bei über 28 Grad.

Hinzukommen die vielen direkten Auswirkungen durch den Menschen, durch Bevölkerungszunahme und Tourismus, durch Handelsschiffe, Fährverkehr und Freizeityachten. Die hohe Bootsdichte in einem Naturpark wie den Salinen und in anderen Buchten mit Seegras, etwa Porroig, Sant Antoni und Talamanca, ist eigentlich völlig unangemessen. Wenn dann noch Unwissenheit oder Rücksichtslosigkeit bei den Skippern die Wiesen durch schleifende Ankerketten zerstören, sind die wenigen Kontrolleure des balearischen Umweltministeriums hoffnungslos überfordert.

Abwasser und Salzlauge

Die heimliche Verklappung von Abwasser der Yachten, das Einfließen schlecht gereinigten Abwassers aus Klärwerken und die konzentrierte Lauge aus Entsalzungsanlagen tun ein Übriges, um die Posidonia zu schädigen.

In der beliebten Talamanca-Bucht liegen die Boote im Sommer dicht an dicht. Eine Untersuchung von Eivissas Rathaus und Umweltschützern über fünf Jahre hat ergeben, dass mehr als die Hälfte der Seegras-Wiesen abgestorben sind und sich von alleine nicht wieder erholen.

Talamanca braucht Hilfe

Eivissas Umweltstadtrat Jordi Grivé versprach im Februar höchsten Schutz für die Bucht: Ökologische Bojen, Absperrung durch gelbe Bojen 200 Meter vor der Küste und das neue Klärwerk sollten die negativen Auswirkungen reduzieren. Die Öko-Bojen kommen in diesem Jahr nicht mehr und das neue Klärwerk wird nicht im Juni, sondern frühestens im August in Betrieb genommen.